Bestimmung der Festigkeit und Bruchzähigkeit von dünnen Keramiksubstraten

Forschung aktuell

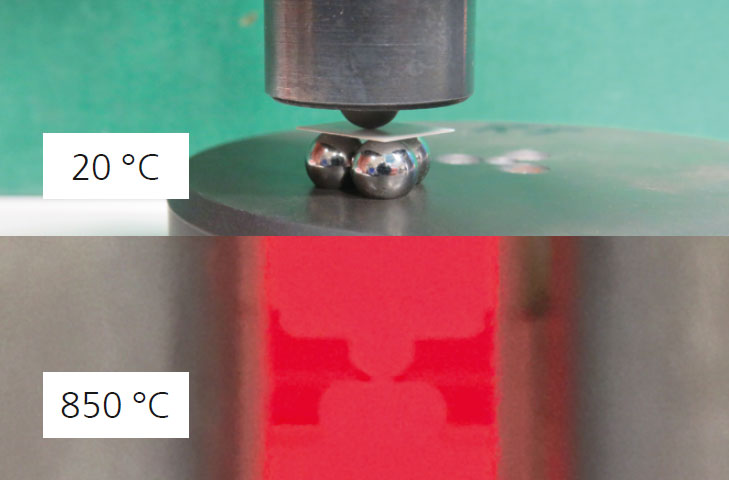

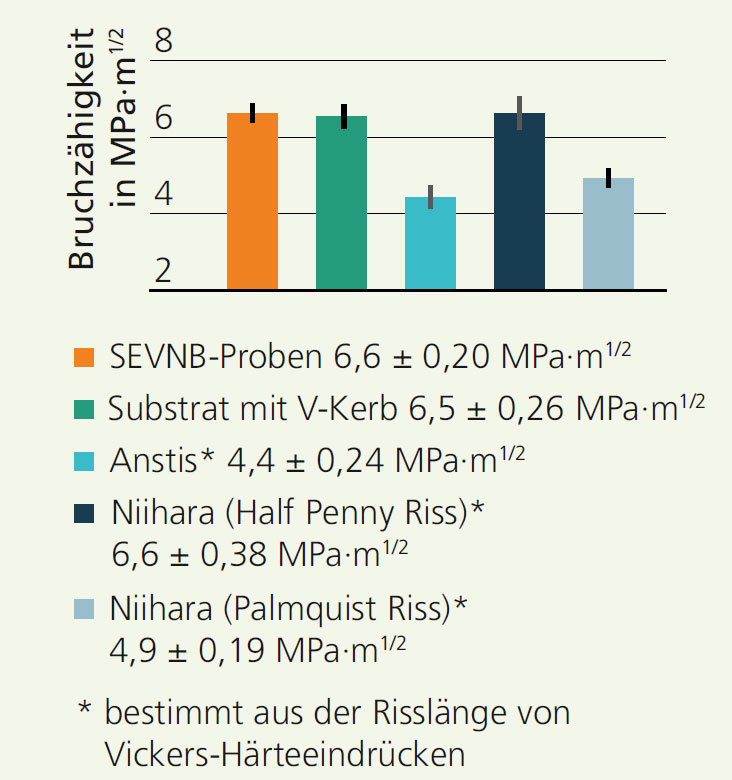

In der Leistungselektronik und in SO(F)C finden verstärkt Substrate aus Si3N4-, AlN- und ZrO2- Werkstoffen Anwendung. Neben der Wärmeleitfähigkeit ist die mechanische Stabilität bei thermozyklischer Belastung eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe Lebensdauer der Systeme und die Miniaturisierung von Schaltkreisen und Baugruppen. Zur Bewertung und Qualitätssicherung der Substrate werden daher Kennwerte wie Festigkeit, Bruchzähigkeit und deren Streuung ermittelt. Bei dünnen Substraten (d < 0,4 mm) kann der standardisierte 4-Punkt-Biegeversuch für die Festigkeitsbestimmung aufgrund starker Durchbiegungen nicht ohne aufwendige Korrekturen ausgewertet werden. Alternative Verfahren wie Ring-on-Ring- oder B3B-Test bieten eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Probengröße. Zudem werden die Ergebnisse nicht durch die Qualität der Probenkanten beeinflusst. Nachteilig ist das geringe belastete Volumen, das nur einen Bruchteil der Probe umfasst und so tendenziell zu hohe Festigkeitswerte ermittelt. Zur Berechnung der Festigkeit wird eine FEM-Auswertung benötigt, die die Spannungsverteilung in der Probe liefert. Eine weitere Möglichkeit zur Festigkeitsbestimmung von Substraten ist der Zugversuch, mit dem ein höheres Probenvolumen geprüft wird (Bild 2). Die Güte der Messwerte wird dabei wesentlich durch Probenvorbereitung und -einbau in die Prüfmaschine bestimmt. Ein Vergleich zwischen B3B-Test und Zugversuch zeigte unter Berücksichtigung der belasteten Volumina konsistente Ergebnisse. Damit sind beide Verfahren für die Prüfung dünner Substrate geeignet. Durch Integration des B3B-Aufbaus in eine Universalprüfmaschine mit Ofen kann die Festigkeit von 3YSZ-Substraten sogar bei hohen Einsatztemperaturen bis 1000 °C gemessen werden (Bild 1). Der Bruchzähigkeitswert beschreibt die Toleranz der Substrate gegenüber Fehlstellen im Material. Die Bestimmung erfolgt an Proben mit spitzem Kerb, der einen für das Material kritischen Riss darstellt. Am Fraunhofer IKTS wurde eine Methode erarbeitet, mit der der Anriss in bis zu 90 μm-dünne Substratproben eingebracht werden kann (Bild 3). Nach Vermessung des Kerbs mit dem Stereomikroskop wurden die dünnen Proben dem Biegeversuch unterzogen. Anhand der Geometriedaten und der ermittelten Bruchkraft wurde die Bruchzähigkeit berechnet. Ein am IKTS durchgeführter Vergleich der Bruchzähigkeit von wärmeleitfähiger Si3N4-Keramik, gemessen an gekerbten Substratproben (d = 250 μm, ISO 21113) und 3 x 4 x 45 mm Biegebruchstäben (SEVNB nach DIN EN ISO 23146) offenbarte eine gute Übereinstimmung der Messergebnisse. Eine Bestimmung der Bruchzähigkeit über Härteeindrücke ist nur dann möglich, wenn die vorliegende Rissgeometrie und die anzuwendende Auswertegleichung bekannt sind (Graphik unten). Die durchgeführten Vergleiche zeigen neue Optionen der Bestimmung mechanischer Substratkennwerte. Mit den am Fraunhofer IKTS verfügbaren und speziell auf keramische Substrate angepassten Prüfmethoden können Hersteller und Anwender die Qualität von keramischen Substraten unterschiedlicher Dicke einfach und effektiv bewerten.

Leistung- und Kooperationsangebot

- Entwicklung neuer Prüfkonzepte, Validierung der Prüfaufbauten und Belastungsregime über begleitende Simulation

- Bestimmung der Festigkeit, Bruchzähigkeit und Härte von Substraten

- Fraktografie: Untersuchung der bruchauslösenden Defekte

- Ermittlung thermo-physikalischer, elektrischer und dielektrischer Kennwerte